Borgo, una storia di casa nostra. La storia del teatro cinema Giotto © n.c.

Borgo, una storia di casa nostra. La storia del teatro cinema Giotto © n.c.

Alcuni cari amici di Firenze, colleghi e conoscenti, dopo aver assistito tempo indietro ad uno spettacolo prima teatrale poi cinematografico al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, ci hanno chiesto una breve storia su questo vetusto edificio, gloria ed onore di Borgo San Lorenzo e del Mugello, sapendo in che epoca fu costruito.

Ecco alcune brevi note storiche, aggiungendo solamente che nel nostro volume storico relativo al folclore e alla storia del Carnevale a Borgo San Lorenzo e nel Mugello, dalla fine del ‘700 al 2010 (sarà in edicola molto probabilmente in novembre), il Teatro Giotto, uno dei luoghi più amati nel periodo carnevalesco, è più volte fotografato nel corso dei tempi.

Galleria fotografica

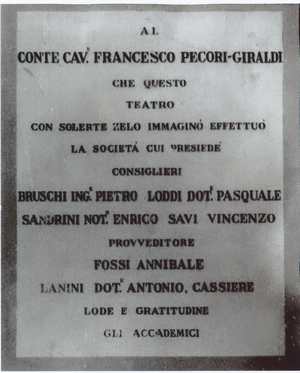

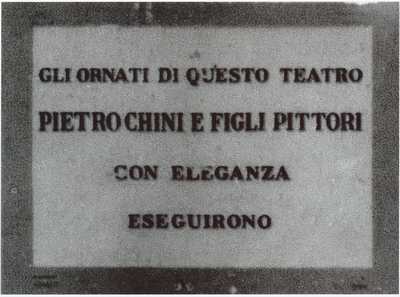

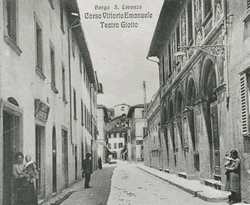

“ - Il Teatro” Giotto” di Borgo San Lorenzo (anche a Vicchio il Teatro è intitolato al grande pittore, costruito ai primi del ‘900), fu innalzato fra il 1870 ed il 1872 e l’inaugurazione ebbe luogo il 15 ottobre 1872, in occasione della secolare Fiera detta di Santa Teresa che si tiene nel capoluogo mugellano da oltre quattro secoli. L’idea di innalzare un teatro venne ad alcuni personaggi notabili e dell’alta borghesia e fra questi il primo sindaco del paese, il conte Francesco Pecori Giraldi, eroe a Curtatone e Montanara nel 1848, dove con il grado di Tenente Colonnello comandò il I° Battaglione degli Universitari Fiorentini, l’Ing. Pietro Bruschi, a cui si deve il progetto, quindi il notaro Enrico Sandrini, il Delegato Statale Pasquale Loddi, il medico Dott. Antonio Lanini e il N.H. Annibale Fossi. Borgo San Lorenzo, benché un “paesone” di chiara confutazione mezzadrile, aveva però la sua grande importanza amministrativa, poiché dopo l’Unità d’Italia, un Comitato di Saggi, decise che tutti gli Uffici Governativi del giovane Stato Italiano (Regia Pretura, Regia Luogotenenza dei Carabinieri, Regia Brigata della Guardia di Finanza, Privative, Monopoli di Stato, Carcere Mandamentale, Ufficio del Registro e dell’Imposte, Ufficio Catastale, etc, etc.), confluissero a Borgo San Lorenzo divenendo di fatto il capoluogo mugellano, che si arricchiva di una nuova e moderna cultura, portata ovviamente da tanti funzionari che ivi giungevano con le loro famiglie. I fondatori del Teatro Giotto furono gli aderenti alla prima “Società Filodrammatica”, che poi prese la denominazione di “Accademia degli Audaci”, (in quegli anni era di moda dare nomi…eroici a tali associazioni: vedi Marradi col suo” Teatro degli Animosi”, Campi Bisenzio col ” Teatro dei Perseveranti”, Capraia e Limite, con il “Teatro dei Fantastici”, a Montelupo Fiorentino “Teatro dei Risorti”, a Prato “ Teatro dell’Accademia dei “Semplici” e ancora tanti altri. La costruzione, come sopra scritto, fu eseguita su disegno dell’ingegner Pietro Bruschi (l’impresa di costruzione era del maestro muratore Cipriano Cipriani), con uno stile che ricorda vagamente il fiorentino Teatro della Pergola o il Niccolini; si presenta con tre ordini di palchi, un’ampia platea e i vari servizi (camerini, corridoi, ripostigli); non manca neppure tra la platea ed il proscenio, il caratteristico “golfo mistico” ossia la fossa per ospitare gli orchestrali in occasione di opere liriche, che oggi è nascosto da una copertura asportabile. In un secondo momento l’interno e l’esterno furono arricchiti da affreschi e pitture varie, opera dei Chini e del pittore borghigiano Angiolino Romagnoli (suo il medaglione in affresco col profilo di Giotto che si trova nell’atrio d’ingresso del teatro). Qui è simpatico trascrivere quello che scrisse Pio Chini nel suo diario manoscritto: “Nel 1871 si costruì il Teatro Giotto e fu inaugurato l’anno successivo: alla decorazione interna ed esterna, agli ornati, ai riverberi, ebbero parte principale io Pio, i miei fratelli Tito, Leto e Dario e il babbo Pietro Alessio, mentre l’effige di Giotto fu disegnata dal pittore Angiolino Romagnoli. L’inaugurazione fu il traguardo finale di un’ antica aspirazione dei borghigiani; infatti già esisteva in paese - come riferisce il Chini nella sua “Storia del Mugello” - un teatrino, lontano dal centro. Si era pensato di costruirlo nel Piazzale del Mercato, dove erano le cosiddette “logge del grano”, ma poi fu scelto di collocarvi le scuole. Allora la “Società Filodrammatica” acquistò il terreno in via Sant’Andrea (attuale corso Matteotti). Purtroppo alla bellezza dell’interno non corrispondeva l’esterno; molti all’epoca deplorarono che non si fosse previsto uno spazio maggiore davanti all’ingresso, costruendo il teatro più arretrato rispetto alla sede stradale, ma, evidentemente, la cifra per l’acquisto del terreno limitava le possibilità! Inoltre, a mortificare ancor più l’aspetto esterno fu – molto tempo dopo – cancellata la primitiva pittura della facciata, opera come detto dei Chini, con una più modesta imbiancatura. Il teatro “Giotto” fin dagli inizi vide una notevole attività: tante le commedie in prosa italiana ed in vernacolo fiorentino, portate in scena da compagnie ed attori celebri (o che lo sarebbero diventati in seguito come ad esempio Renzo Ricci, Diana Torrieri, Bianca Toccafondi). Per la lirica si davano spesso operette (tutto il vasto repertorio di Franz Lehar) e le più famose e popolari opere di grandi musicisti, come Verdi, Rossini, Puccini (il librettista di Puccini era il borghigiano Giovacchino Forzano e lo scenografo dell’opere pucciniane l’altrettanto grande artista mugellano Galileo Chini), Mascagni, Leoncavallo ed altri. L’opera che inaugurò il teatro Giotto nel 1872, fu “Ernani” e gli “Accademici”, proprietari dei palchi e quindi del teatro, erano divenuti dei veri e propri intenditori ed appassionati di lirica. Negli anni ’20 del ‘900, il teatro Giotto ospitava tante volte grandi musicisti come Meldehnsson, la moglie Giulietta Gordigiani, finissima pianista, il grande violencellista spagnolo Gaspar Cassadò, amico dei Gordigiani, e svariate volte Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse assistevano a questi concerti al Giotto, poiché come Cassadò erano ospiti della sontuosa e monumentale Villa di Striano (sopra Ronta di Mugello), del grande pittore Michele Gordigiani, il ritrattista ufficiale di Imperatori, Re, Regine e Presidenti. Vi fu anche una “gloria” locale: il baritono Enzo Mascherini, che poi divenne celebre soprattutto in America fra i tanti italo-americani (lo ricordiamo in una interpretazione di “Rigoletto” proprio al teatro Giotto nel 1952). Nelle case dei borghigiani non mancavano i caratteristici “libretti” per seguire meglio le opere che si davano al teatro. Gli spettacoli erano soprattutto nel periodo invernale, ma anche in occasione di feste importanti per il paese (Fiera d’Ottobre, la festività del SS. Crocifisso, San Lorenzo, ecc.) Poi venne l’usanza dei “veglioni” in maschera o in abito da sera nel periodo del Carnevale. Nei palchi, che ogni famiglia arredava con divani e poltrone di proprio gusto, si mangiava e si beveva, oltre a lanciare coriandoli e stelle filante sui ballerini, mentre gli ottoni dell’orchestra…assordavano l’uditorio! Il tutto –rigorosamente- finiva di colpo alla mezzanotte del “martedì grasso” quando il campanone della Pieve annunciava con i suoi rintocchi la fine del carnevale e l’inizio della Quaresima. La prima guerra mondiale, dal 1915 al 1918 rallentò ma non spense del tutto l’attività del teatro. Per fermarla completamente occorse la seconda, dal 1940 al 1945. Il teatro fu chiuso e adibito a “ricovero” temporaneo per accogliere gli sfollati da altre zone che erano più esposte al rischio. I bombardamenti, pur se non colpirono direttamente il teatro, misero tuttavia in pericolo la sicurezza delle sue strutture. Ciò nonostante, le truppe anglo-americane si stabilirono a lungo anche dentro il teatro. E quando, nel 1946, tornò un po’ di “normalità”, il vecchio teatro appariva in condizioni davvero pietose. Le porte dei palchi erano scomparse, forse bruciate per scaldarsi nel lungo inverno, spariti gli arredi scenici e gli impianti elettrici. Soprattutto i soffitti erano pericolanti, in quanto costruiti come si usava prima, con i cosiddetti “cannicciati”. Fu subito necessario un restauro. Negli anni ’50 cadde il grande lampadario centrale (fortunatamente la sala era vuota!) ed al suo posto venne messo uno più leggero e ben ancorato. Ma fu anche evidenziata la precarietà del soffitto centrale che fu sostituito con una nuova struttura: il teatro ci guadagnò in sicurezza ma perse irrimediabilmente le pitture che abbellivano il vecchio soffitto, opera del Chini. Ma prima che tali lavori fossero completati, si era dovuto rinunciare all’occasione di molti spettacoli di rilievo. Basti pensare alle opere liriche “Traviata” e “Barbiere di Siviglia” (dirette da Mons. Domenico Bartolucci, nominato alcuni mesi orsono Cardinale da Papa Benedetto XVI), che furono eseguite all’aperto, nel cortile dei Salesiani, sul finire degli anni ’40. Ed anche in seguito vi furono altre perdite, come nel 1962, quando il concerto con “le quattro stagioni” di Vivaldi organizzato dal Club dei “Magelli”, fu eseguito nella chiesa sconsacrata di S. Francesco, che ospitò forse per la prima volta una simile manifestazione. Col sacrificio personale degli Accademici di quegli anni, l’attività cultura e musicale pian piano riprese e furono anche rappresentate alcune opere liriche come “Rigoletto”, “Il barbiere di Siviglia” , “Lucia di Lammermoor” (con la celebre soprano Lina Pagliughi). Mentre nel 1994, per una deroga eccezionale ( il Teatro per motivi di sicurezza doveva essere completamente restaurato e messo a norma di legge), per ragioni di beneficenza venne organizzato un significativo concerto lirico dalla grande soprano Rajina Kabaiwanska. In tutti questi lunghi anni di attesa i dirigenti del Teatro, sostenuti dagli odierni soci (gli ex-accademici: fra gli altri ricordiamo il Maestro Torello Sardi, Domenico Mercatali, Riccardo Bartolini, Vincenzo Baldi, Mario Nencetti, Vieri Chini, Roberto Nencetti, Emilio Gori, presidente attuale da quasi 15 anni, Aldemaro Banchi, il gestore per antonomasia e tanti altri!), si sono dati da fare, con impegno e costanza, nell’eseguire tutti quei lavori e quelle modifiche che si rendevano via via necessarie per ottenere l’agibilità, oltre che come cinema, anche come teatro, garantendo al contempo la massima sicurezza per gli spettatori. Ed ai giorni nostri, finalmente, il sospirato traguardo è raggiunto, anche se altri problemi non mancano mai! Alla secolare catena iniziata nel 1872, non è mai mancato un anello e dopo ben 140 anni, il Teatro Giotto “rimpulizzito ed elegante”, continua il suo lungo e nobile cammino culturale e musicale a vantaggio di tutta la collettività, non solo borghigiana, ma del Mugello intero –“.

Aldo Giovannini

Foto 4 (qui sopra): Interno del Teatro Giotto durante una festa danzante; si notano ancora le decorazioni e gli ornati “chiniani” (1923 ca.)

(Foto A.Giovannini)